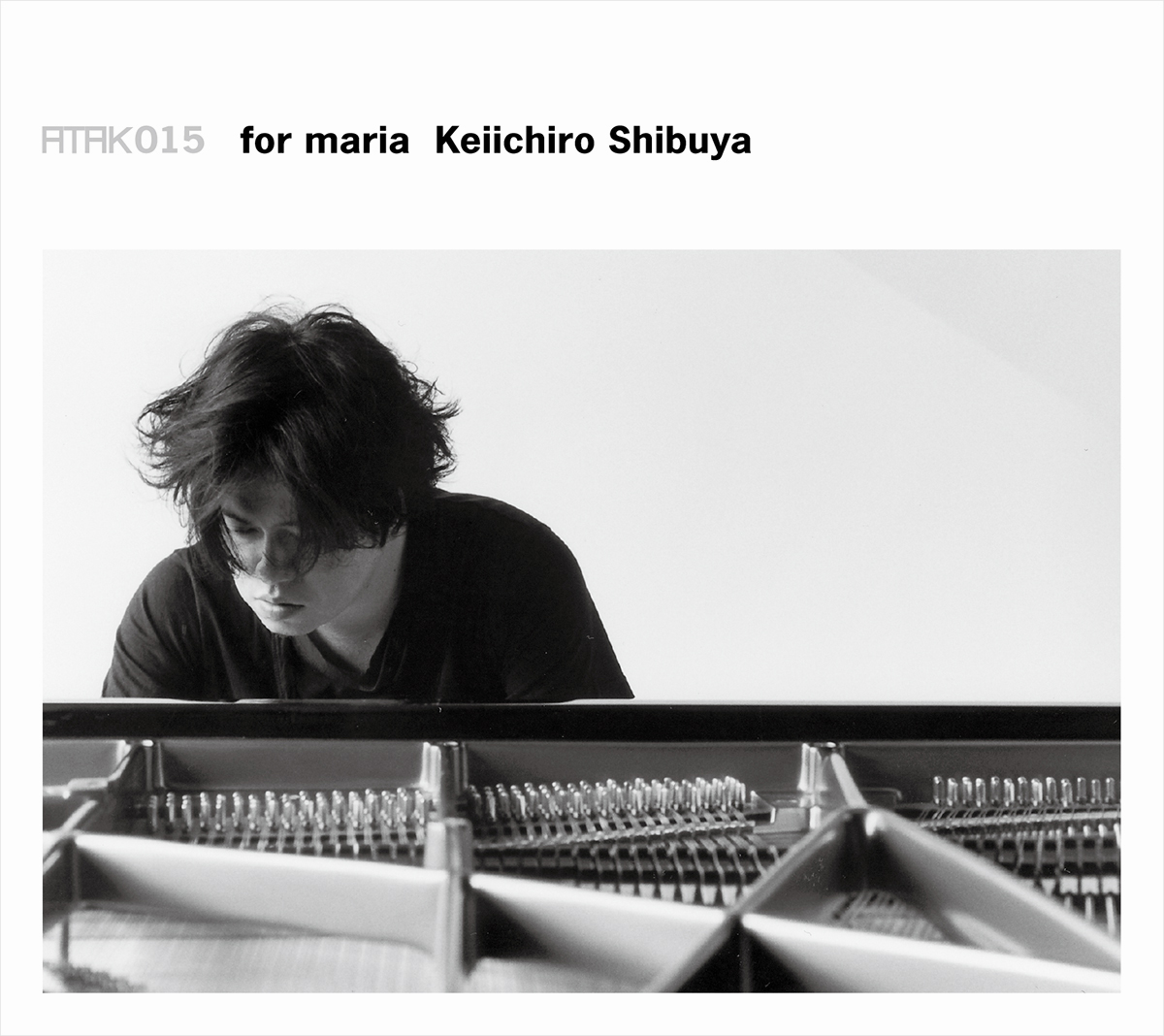

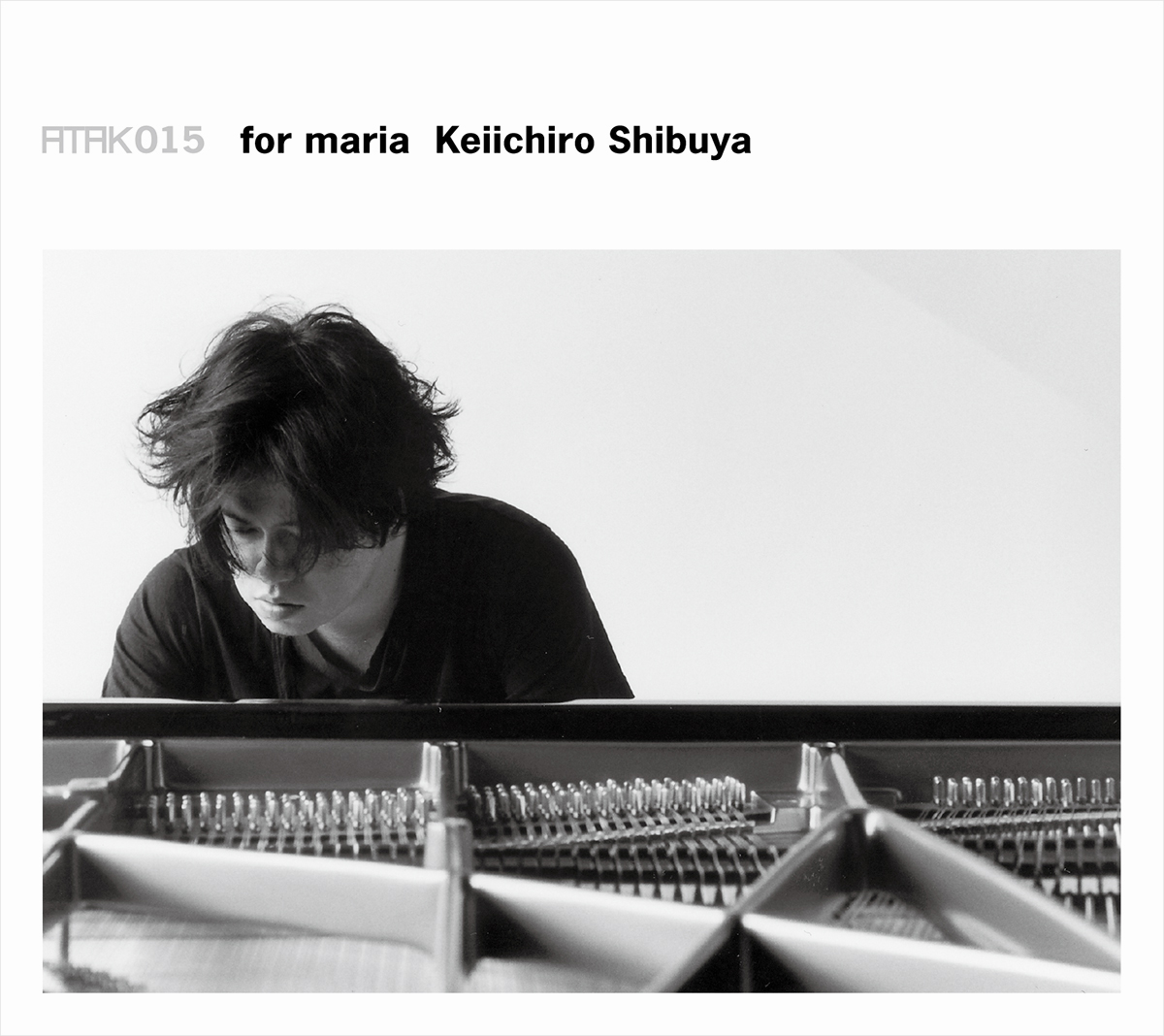

ATAK015

for maria

Keiichiro Shibuya

11 September 2009 Released

Music Streaming

Online Store

渋谷慶一郎、初のピアノ・ソロ・アルバム。全14曲、64分。

渋谷慶一郎は2002年に音楽レーベルATAKを発足させて以来、一貫してテクノロジーと音楽の関係を探求してきた音楽家である。2004年に発表したファースト・アルバム『ATAK000 Keiichiro Shibuya』は「電子音楽の歴史のすべてを統べる完璧な作品」と評され、セカンド・アルバムとなった『ATAK010 filmachine phonics』は音像の縦移動を含む世界初のヘッドフォン専用・三次元立体音響CDとして大きな話題を呼んだ。

実に2年7ヶ月ぶりのフル・アルバムとなる本作が、これまでの作品と大きく異なるのは、自身が作曲、演奏したピアノ・ソロによる完全アコースティックのアルバムとなっていることであり、ここには彼が体験した大きな変化が反映されている。

ここ数年の渋谷の活動の中心はコンピュータ・テクノロジーを駆使した「新しい音楽」の探求を実際に科学者とコラボレーションすることによって追求するということにあり、実際にその活動は世界的な注目を集めてきた。そうした音楽とサイエンス・テクノロジーの掛け合わせによる「現実を超える」“複雑さ”と“豊穣さ”にダイブしてきた渋谷だからこそ取り組むことができたのが、今回のピアノ・ソロ作品だといえる。渋谷がこのアルバムで徹底的にフォーカスしたのが、シンプルな構成だが楽曲としての高い精度を維持しつつも、かつてない音響的な解像度を同時に実現するという2つの異なった層が絡み合った、まったく新しい次元のピアノ・アルバムを作るということだ。

レコーディングはコンサートホールを貸し切り、渋谷がライブなどで愛用するベーゼンドルファーに、メインとアンビエンスにたった2本ずつのマイクを精緻にセッティングし、ピアノの弦の軋みやタッチ・ノイズまでを完璧に収録するDSDレコーディングで行った。DSDは非常に高解像度な録音を可能にするSACD(スーパーオーディオCD)の規格であり、その第一人者であるオノセイゲンによって録られたピアノの音は、DSDデータのまま編集、ミックス、マスタリングされた。つまり写真でいうRAWデータのまま編集、ミックス、マスタリングが行われ最後にCDになったわけだが結果的に、CDで再生されるこのピアノの演奏は、まるでそこで弾いているかのように瑞々しくリアルに響く。

同時に、コンピュータ音楽では触れてこなかったメロディやコードを含んだ楽曲は、驚くほどシンプルで、美しく、さまざまな微細で豊かな感情を喚起させる。この大きな変化は、昨年、公私ともにパートナーであった妻のマリアを亡くすという深く大きい悲しみを、渋谷自身が経験しているからとも言える。「まるでそこで誰かが弾いているように聴こえるCDが作りたい」という欲求もそうした孤独の中で音楽が自分を救うという体験から生まれたもので、これは単なるコンセプトやテクニカルな問題とは別の次元で生まれ、実現されている。そうした様々な経験、プロセスを経て、このアルバムは1年の年月をかけてついに完成した。

その音楽の深度ははかり知れない。

—

思いがけない人に、頭を撫でられたような驚きと、おだやかな解放。

our musicが誰にも優しく回り続けてくれます。

やくしまるえつこ(相対性理論、TUTU HELVETICA、ほか)

—

for maria によせて。

研ぎすまされたピアノの音色が、複雑な自然現象と遜色なく、あるいはそれを上回った情報量で構築された作品である。そこに立ち上がる立体感と複雑さが、疑いもなくリアリティーを持つことに戦慄を覚える。それはまた今まさに壊れ行く心と、そこからの長い復活への道が、多重に入り組んだ形で進行する。

一段落して外に出ると、目の前の道路がまっすぐミッテのテレビ塔まで伸びている。寒月が空にかかっている。これからクラブに偵察に行くという仲間を残して、そのテレビ塔目指して真夜中に歩いて帰った。マリアは、日本の半額以下で買ったコートのこととか、ミュージアムの前の甘い香りのこと、英会話の練習を真面目にやらなきゃならないこと、を語り、そうした平穏な会話に甲高い靴音が混じっていた。それはベルリンの凍てつく1月の夜なのに、今からすればまるで春の宵のような世界の話だ。

DSDレコーディング、それの通常CDへの変換の編集を徹底的に追求したおかげで、このアルバムには狂気が隠されている。100万分の1秒の時間から立ち上がるピアノの音は、人の認知には処理しきれないと思う。しかし、その処理しきれなさの中にクオリアが生まれる。アルバムの先頭から順に曲を聞いて行くと、正反対の収斂の様子を表しているかのように聴こえる。生と死の影のような。その背後に横たわっている、みてはいけない、気がついてはいけない、ある種の張りつめた空間性や音の複雑さ、質感といったものがある。あたかも目の前で弾いているかのような、研ぎすまされたピアノの演奏によって、そうした経験のなかへと連れて行かれる。そのため、たまたま情動の欠片が紛れ込むと、あっという間に指数関数的に増幅されてしまう。

ベルリン・ライブの打ち上げ後の、鰻の寝床のような細長いカフェで、キラキラ光るワインだかビールを飲みながら、なにが可笑しくてか、笑い転げていたマリア。日本語なのか英語なのかドイツ語なのか分からない言葉が飛び交い、それまで東京でも実はずっとそうだった彼女の、全体の輪郭が2重になるのは、記憶の時間が一つの方向に動いてないから。そうした時間の複数性や揺れの表現が、このアルバムの核心部であると僕は思う。たとえば、angel passed にみられるような。

世界がビットで埋めつくされたセルラオートマトンでできているとしたら、またそうであったとしても、世界には巨大な不可逆性が存在する。いったんそこから出てしまったら決してたどり着くことのないエデンの園。いったん損なわれてしまうと、システムの外にでない限りは、再び戻ることはかなわない、という意味で、それがまさにシステムの外側を可能性として構成し、時には裕福にもしてくれる。世界はつねに意味的に開かれている、といってもいい。

不可逆な時間というものはない。時間は何度も何度も同じところを行きつ戻りつ、多重につなぎ合わされる。立体的な音というものはない。単に球面調和関数の足し合わせに過ぎない。空間性と時間性が人の中に立ち上げるだけだ。あるいは立ち上がった場所を人とか主体とかいうべきなのか。渋谷さんとのフィルマシーンという作品もそうした主体の構成を目指したが、こうしたピアノ曲ほど、その主体を自然な形で強く位置づけ、自然のサウンドスケープとシームレスにつながって、その複雑さを螺旋状に昇降するものは、現状ではこのアルバムのような形でのみ実現可能なのかもしれない。

アートとは新しい経験の生成である。徹底した科学的実践主義を貫きつつ、結実させたこの渋谷さんのアルバムは、渋谷さん自身の、あるいは彼を取り囲む全てのひとにとっての、文字通りの福音の書/アルバムとなっている。2年前の9月にマリアと渋谷さんと3人でサントリーホールに聴きに行った、アンドレイ・タルコフスキーの『進むべき道はない、だが進まねばならない』に寄せた、ルイジ・ノーノの次の一節を渋谷さんに贈りたい。

人間の技術の変化の中で

新たにこれまでと異なる感情

異なる技術、異なる言語を作り出すこと。

それにより人生の別の可能性

別のユートピアを得ること。

池上高志

—

「ATAK015 for maria」、気に入ってずっと聴いてます。

すごい作品、作っちゃいましたね。

「響き」の部分で起きていることと、「タッチ」の部分で起きていることとが、すごく緻密に、ある意味明快にデザインされていて、こんなにピアノという楽器の「かたち」が鮮明に浮かんでくる音楽は、ちょっと聴いたことがないです。

奥に向かっていくパースペクティヴをむやみに広げようとしないことで、前で起きていることが見失われないのかなと思ったりしましたが。

僕が嫌いなタイプのスノッブな「音響派」は、結局、「タッチ」の部分が「響き」の部分を操作するインターフェイスとしてしか捉えられてなくて、だから時間をくぐり抜けてそれをじっと聴いているのが退屈なのですが、渋谷さんの今度のアルバムは、響きの部分が独立して演奏されているかのように、タッチの部分と有機的に関連していながら、時系列の因果関係(タッチ→響き)を感じさせない。

そこのところがどうなっているのか、僕には分からないけれど、時々、鍵盤が押さえられる一瞬前からもう何かが響き始めているような感じがします。

だからこそ、メロディが立つというか。不思議ですね。直前に鳴っている音との相関性のマジックなんだと思うけど。

あと、やっぱり、人間の認知が無理なく着地できるメロディーやリズムのレイヤーが、リニアな時間の流れの中でスムーズに持続できるようにデザインされているところに技を感じました。そこを雑だと現在提示するのは難しいというか、本当にみんな聴かないから。

何て言うのか、マリアさんの存在があって出来上がったアルバムだとは思うけど、音楽がそこに寄っかかっていないところも尊敬しました。

宮本武蔵の「神仏を尊び、神仏を頼まず」(笑)じゃないけど、彼女をリスペクトしつつ、音楽が彼女に依存していないところに素晴らしさを感じます。

当たり前じゃんという話かもしれませんけど。

とにかく、傑作をものにしましたね。

平野啓一郎