ATAK027

ANDROID OPERA MIRROR

Keiichiro Shibuya

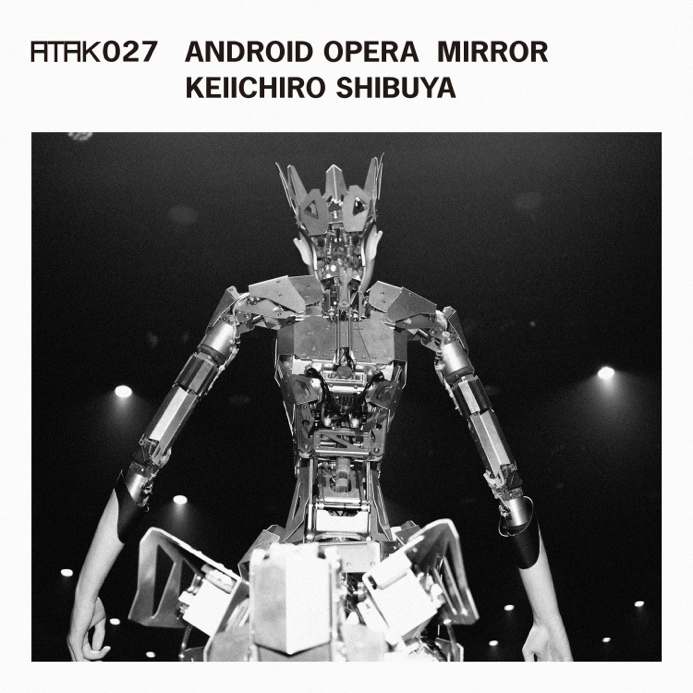

2024年6月に東京公演を終えたアンドロイド・オペラは、AIを搭載したヒューマノイドロボットが最も人間中心主義的な芸術様式ともいえるオペラと融合し、オーケストラと共に演奏する舞台作品。これまでにオーストラリア、日本、ドイツ、中東、パリなど世界中で上演され、初のアルバムとして2025年2月21日(金)に発表されることとなった。本作はオーディオワークとしてオーケストラアレンジ、ピアノ、電子音、ヴォーカルに至るまで新たに再構成される。

公演では人間が演奏したオーケストラパートも、今回のアルバムでは終末的な世界を表すコンセプトを研ぎ澄ますかの如く最新のソフトウェアシミュレーションによって作り直され、その上にアンドロイドのシンセティックなヴォーカルが重ねられる。唯一の人間による演奏―渋谷の繊細なピアノは、世界の終わりに対峙する人間のメタファーとして存在する。

アルバムの冒頭を飾る『MIRROR』は、渋谷が描く“物語”を象徴するような楽曲で催眠的なドローン、緊張感のあるリズム、そしてオーケストラの流れの中に詩的でロボット的な発声が重なり、「存在と非存在の境界とは何か?」「過去と未来の境界はどこに存在するのか?」などと問いかる。『Scary Beauty』では、フランスの作家ミシェル・ウェルベックの「ある島の可能性」から引用したテクストが用いられるなど様々な要素が交差する。

アルバム全体を通して記憶に残るアイコニックなテーマ、実験的な電子音楽のモチーフ、そして壮大なネオクラシックのフレーズを織り交ぜながら、哲学、宗教、文学、芸術、技術に関する問いを投げかける。

アルバムのリリースに向け段階的にシングル楽曲がリリースされる予定だ。

<関連リンク>

アルバム『ATAK027 ANDROID OPERA MIRROR』:https://linkco.re/67huCCrD

シングル『I Come from the Moon (Android Oper ver.)』:https://linkco.re/YpAEDVAT

YouTube公式:https://www.youtube.com/@keiichiroshibuya

コンセプト

人間はわたしだけ- 『ATAK027 ANDROID OPERA MIRROR』について

渋谷慶一郎

西洋音楽は人間中心主義で出来ている。

ここで言う西洋音楽とはヨーロッパで発祥したいわゆるクラシック音楽、オペラから英米で発祥したポップミュージック、ヒップホップまでの全てを含む。

優れた歌手や指揮者と演奏家、ポップスターやラッパーがステージの中央に君臨し、そこで歌い語られるのは人間の生や性、愛と死と言った人間の物語であり、それに熱狂、恍惚とする聴衆という図式は数百年変わっていない。

しかし実際の人間社会は特に21世紀に入ってから様々な限界を露呈して終末に向かうスピードは加速しているように見える。この状況で人間中心主義による人間の物語に固執するよりは、違う可能性を模索する、もしくは人間後の世界を夢想する方が、この終わりに向かう世界に対する処方箋、ヒントとして有効な気がしている。

世界は刻々と終わりに向かっている。アンドロイドオペラはその終わりと終わりの後の世界のバリエーションをAIを搭載したアンドロイドが人間のオーケストラを率いて歌う。

仮に世界が終わっても、そのプロセスと終わりの後の世界が美しければいいじゃないか?それを想像してアンドロイドとAIという終わらない進化を続ける存在が人間と一緒に世界の終わりと終わりの後を歌う。歌詞の大部分はGPTによって生成され、例外的にミッシェル・ウェルベックとヴィトゲンシュタインの著作の断片が歌われる。

この作品はパリ、東京、ドバイといったさまざまな都市で公演してきて、その度にオーケストレーション、エレクトロニクスのパートのバージョンアップを試みてきた。そしてアルバムをリリースするにあたって、オーケストラとライブレコーディングを試みたのだが、その結果に私は満足できなかった。

人間の歌手の代わりに人工合成されたシンセティックな声を持つアンドロイドのヴォーカルに対して人間のオーケストラによるライブレコーディングはあまりにも不完全で「終わりのシミュレーション」になり得てないと直感した。そして様々な試行錯誤と検討の後に辿り着いたのはオーケストラのパートを全てソフトウェアに入れ替えることだった。現在のオーケストラのソフトウェアはシミュレーションという意味では極めて高いレベルに達している。実際、耳で聴いて生のオーケストラと判別できる人は稀だろう。その中でも最高峰と思えるクオリティのオーケストラシュミレーションのソフトウェアを選び、スコアを改訂し全てのオーケストラパートをデジタルデータとして生成した。

そのデータをパリのスタジオで全てアナログのミックス卓に立ち上げ、人間のオーケストラのミックスダウンと同じようにEQ、コンプレッション、ディレイなど無数の処理を行いミックスダウンをした。同じスタジオで友人のミックスエンジニアであるフランソワとライブレコーディングによるミックスダウンの断念をしてから1年近くをかけてその作業は続いた。

つまりシュミレーションされた人工的なオーケストラのサウンドを通常人間のオーケストラや歌手が行うのと全く同じプロセスを行うという矛盾でこのアルバムは出来ている。

そして音楽が世界の終わりのシミュレーションである以上、サウンドの核となるオーケストラが人間のシミュレーションであるという共通項を持つことは奇跡的なバランスを生み出したと確信してミックスダウンは終わった。

アンドロイドのヴォーカルは複数の声をミックスして出来ていて、人間のヴォーカルに劣らない情報量と人間とは違ったエモーショナルが存在しないロマンティシズムを目指した。オーケストラを人間から人工に変えた後で、その声は全面的にエディット編集することになった。

そしてピアノのパートだけは作曲者である私が全曲弾いている。

つまりそれが唯一のリアルな現実として音楽の中に存在している。

人間は私だけ、というのが世界の終わりに対峙する極北だとすれば、それがこのアルバムのコンセプトであり、「私」はこの音楽と対峙するあなたにもなり得るのだろう。

人工的に生成されたアンドロイドの声とオーケストラ、エレクトロニクスの中で最後の人間を表象するピアノは浮遊するように、しかし確実に存在しているのが聴こえると思う。

- 01. MIRROR

- 02. Scary Beauty

- 03. BORDERLINE

- 04. On Certainty

- 05. The Decay of the Angel

- 06. Midnight Swan (Android Opera ver.)

- 07. I Come from the Moon (Android Opera ver.)

- 08. Lust

- 09. Scary Beauty (Vocal and Piano ver.)

- Composition, Piano, Electronics

Keiichiro Shibuya

- Text

Keiichiro Shibuya (#01) , GPT (#03,05,06,07,08), Excerpts from “The possiblity of the island” written by Michel Houellebecq (#02, #09) and “On Certainty” written by Ludwig Wittgenstein (#04)

- Android Vocal Production

Keiichiro Shibuya, Shintaro Imai

- Text-to-Note Programming

Takashi Ikegami (#04)

- Mix, Piano Recording

François Baurin (Hinterland Lab)

- Mastering

Rashad Becker (clunk)

- Score Notation Assistant

Hiroto Kikukawa

- Artwork

Ryoji Tanaka

- Photograph

Ayaka endo

- Production

Natsumi Matsumoto (ATAK)

- Produce

Keiichiro Shibuya (ATAK)

2024年6月に東京公演を終えたアンドロイド・オペラは、AIを搭載したヒューマノイドロボットが最も人間中心主義的な芸術様式ともいえるオペラと融合し、オーケストラと共に演奏する舞台作品。これまでにオーストラリア、日本、ドイツ、中東、パリなど世界中で上演され、初のアルバムとして2025年2月21日(金)に発表されることとなった。本作はオーディオワークとしてオーケストラアレンジ、ピアノ、電子音、ヴォーカルに至るまで新たに再構成される。

公演では人間が演奏したオーケストラパートも、今回のアルバムでは終末的な世界を表すコンセプトを研ぎ澄ますかの如く最新のソフトウェアシミュレーションによって作り直され、その上にアンドロイドのシンセティックなヴォーカルが重ねられる。唯一の人間による演奏―渋谷の繊細なピアノは、世界の終わりに対峙する人間のメタファーとして存在する。

アルバムの冒頭を飾る『MIRROR』は、渋谷が描く“物語”を象徴するような楽曲で催眠的なドローン、緊張感のあるリズム、そしてオーケストラの流れの中に詩的でロボット的な発声が重なり、「存在と非存在の境界とは何か?」「過去と未来の境界はどこに存在するのか?」などと問いかる。『Scary Beauty』では、フランスの作家ミシェル・ウェルベックの「ある島の可能性」から引用したテクストが用いられるなど様々な要素が交差する。

アルバム全体を通して記憶に残るアイコニックなテーマ、実験的な電子音楽のモチーフ、そして壮大なネオクラシックのフレーズを織り交ぜながら、哲学、宗教、文学、芸術、技術に関する問いを投げかける。

アルバムのリリースに向け段階的にシングル楽曲がリリースされる予定だ。

<関連リンク>

アルバム『ATAK027 ANDROID OPERA MIRROR』:https://linkco.re/67huCCrD

シングル『I Come from the Moon (Android Oper ver.)』:https://linkco.re/YpAEDVAT

YouTube公式:https://www.youtube.com/@keiichiroshibuya

コンセプト

人間はわたしだけ- 『ATAK027 ANDROID OPERA MIRROR』について

渋谷慶一郎

西洋音楽は人間中心主義で出来ている。

ここで言う西洋音楽とはヨーロッパで発祥したいわゆるクラシック音楽、オペラから英米で発祥したポップミュージック、ヒップホップまでの全てを含む。

優れた歌手や指揮者と演奏家、ポップスターやラッパーがステージの中央に君臨し、そこで歌い語られるのは人間の生や性、愛と死と言った人間の物語であり、それに熱狂、恍惚とする聴衆という図式は数百年変わっていない。

しかし実際の人間社会は特に21世紀に入ってから様々な限界を露呈して終末に向かうスピードは加速しているように見える。この状況で人間中心主義による人間の物語に固執するよりは、違う可能性を模索する、もしくは人間後の世界を夢想する方が、この終わりに向かう世界に対する処方箋、ヒントとして有効な気がしている。

世界は刻々と終わりに向かっている。アンドロイドオペラはその終わりと終わりの後の世界のバリエーションをAIを搭載したアンドロイドが人間のオーケストラを率いて歌う。

仮に世界が終わっても、そのプロセスと終わりの後の世界が美しければいいじゃないか?それを想像してアンドロイドとAIという終わらない進化を続ける存在が人間と一緒に世界の終わりと終わりの後を歌う。歌詞の大部分はGPTによって生成され、例外的にミッシェル・ウェルベックとヴィトゲンシュタインの著作の断片が歌われる。

この作品はパリ、東京、ドバイといったさまざまな都市で公演してきて、その度にオーケストレーション、エレクトロニクスのパートのバージョンアップを試みてきた。そしてアルバムをリリースするにあたって、オーケストラとライブレコーディングを試みたのだが、その結果に私は満足できなかった。

人間の歌手の代わりに人工合成されたシンセティックな声を持つアンドロイドのヴォーカルに対して人間のオーケストラによるライブレコーディングはあまりにも不完全で「終わりのシミュレーション」になり得てないと直感した。そして様々な試行錯誤と検討の後に辿り着いたのはオーケストラのパートを全てソフトウェアに入れ替えることだった。現在のオーケストラのソフトウェアはシミュレーションという意味では極めて高いレベルに達している。実際、耳で聴いて生のオーケストラと判別できる人は稀だろう。その中でも最高峰と思えるクオリティのオーケストラシュミレーションのソフトウェアを選び、スコアを改訂し全てのオーケストラパートをデジタルデータとして生成した。

そのデータをパリのスタジオで全てアナログのミックス卓に立ち上げ、人間のオーケストラのミックスダウンと同じようにEQ、コンプレッション、ディレイなど無数の処理を行いミックスダウンをした。同じスタジオで友人のミックスエンジニアであるフランソワとライブレコーディングによるミックスダウンの断念をしてから1年近くをかけてその作業は続いた。

つまりシュミレーションされた人工的なオーケストラのサウンドを通常人間のオーケストラや歌手が行うのと全く同じプロセスを行うという矛盾でこのアルバムは出来ている。

そして音楽が世界の終わりのシミュレーションである以上、サウンドの核となるオーケストラが人間のシミュレーションであるという共通項を持つことは奇跡的なバランスを生み出したと確信してミックスダウンは終わった。

アンドロイドのヴォーカルは複数の声をミックスして出来ていて、人間のヴォーカルに劣らない情報量と人間とは違ったエモーショナルが存在しないロマンティシズムを目指した。オーケストラを人間から人工に変えた後で、その声は全面的にエディット編集することになった。

そしてピアノのパートだけは作曲者である私が全曲弾いている。

つまりそれが唯一のリアルな現実として音楽の中に存在している。

人間は私だけ、というのが世界の終わりに対峙する極北だとすれば、それがこのアルバムのコンセプトであり、「私」はこの音楽と対峙するあなたにもなり得るのだろう。

人工的に生成されたアンドロイドの声とオーケストラ、エレクトロニクスの中で最後の人間を表象するピアノは浮遊するように、しかし確実に存在しているのが聴こえると思う。