ATAK019

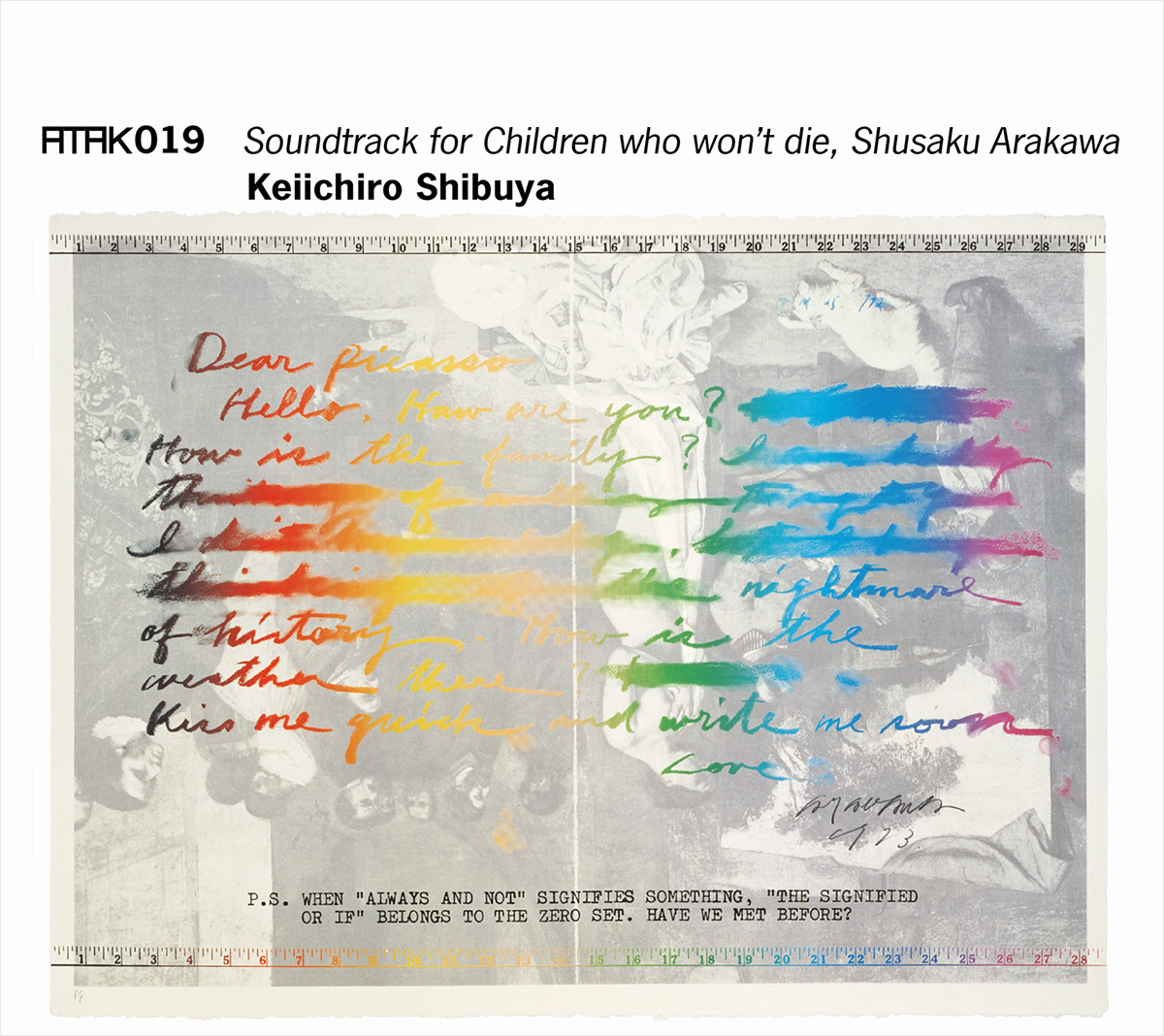

Soundtrack for Children who won't die, Shusaku Arakawa

Keiichiro Shibuya

芸術家、建築家として「養老天命反転地」など驚異的な作品で世界中に大きな衝撃を与え続けた天才・荒川修作。

彼のドキュメンタリー映画「死なない子供、荒川修作」のサウンドトラックを渋谷慶一郎が手掛けた。

ピアノソロから新境地の電子音楽まで網羅した全17曲、70分を超える濃密な音楽作品と荒川の絵画4作品をジャケットに収録。

前作と同様に、渋谷慶一郎のソロアルバムと言っても過言ではない内容になっている。

ジャケットのアートワークは荒川修作の絵画作品”Bonjour Picasso”を使用。

セミトランスペアレントデザインの田中良治がデザイン。

Tr. 15

降り立つ場 荒川修作+マドリン・ギンズ

世界になにも配置があたえられなければ、世界は形成されない。

配置されつつある当のものはなにか。これについてはだれも答えようがない。配置されつつあるものは、ランディング(降り立つこと)のプロセスのなかにある。配置があたえられるさいには、サイト(場所)を認識するものがふくまれている。場所の認識は、場所に降り立つある様式もしくは方法をつうじて、場所を迎え入れることである。そこに配置を獲得したものがある。それが世界である。制御しうる配置もあれば、ほとんど決定されずに生じる配置もある。ものごとがどのように配置されるのかについての体系的近似は、可能であるにちがいない。

身体は、場所をあたえられる。定点を指定し、選択し、決定し、規定し、考慮を開始するものは、あらゆる場所を組織化(共組織 化)すると言ってよい。

有機体ー人間ー環境は、場所からなり、それじたい場所となるであろう。有機体ー人間、つまり場所をあたえられた身体は、多くの場所からなる一つの場所として生きる。たとえば、あるものの腕や足を、単一の場所(身体)の部分だと 考えてみよう。あるいは腕や足に二つの場所(上付属器官領域と下付属器官領域)を見いだすこともできるし、さらに四つの付属器官(二つの上付属器官領域と二つの下付属器官領域)を、そして二四の付属器官を、さらにはそれ以上の場所(二つの腕は総数10本の指をもち、二つの足は10の爪先をもつ)を見いだすこともできるだろう。

出典:『建築する身体』荒川修作+マドリン・ギンズ/河本英夫 訳 (2004年、春秋社)

- All Produced, Composed by

Keiichiro Shibuya (ATAK)

- Piano, Rhodes, Noise and Computer Programming by

Keiichiro Shibuya (ATAK)

- Voice by Tr.6, 8 by

Madeline Gins

- Recorded by

Takashi Ikegami (Tokyo University)

- Recorded for Piano and Rhodes on Tr.1, 5, 6, 7, 8, 13, 17 by

Yoshiyuki Kanamori (Oasis sound design inc.)

- Mastered by

Kimken (kimken studio)

- Art works by

Shusaku Arakawa “Bonjour Picasso” 1973

- Designed by

Ryoji Tanaka (ATAK, Semitransparent Design)

- Printed by

Graph

©Madeline Gins, courtesy of ABRF, Inc.

芸術家、建築家として「養老天命反転地」など驚異的な作品で世界中に大きな衝撃を与え続けた天才・荒川修作。

彼のドキュメンタリー映画「死なない子供、荒川修作」のサウンドトラックを渋谷慶一郎が手掛けた。

ピアノソロから新境地の電子音楽まで網羅した全17曲、70分を超える濃密な音楽作品と荒川の絵画4作品をジャケットに収録。

前作と同様に、渋谷慶一郎のソロアルバムと言っても過言ではない内容になっている。

ジャケットのアートワークは荒川修作の絵画作品”Bonjour Picasso”を使用。

セミトランスペアレントデザインの田中良治がデザイン。

Tr. 15

降り立つ場 荒川修作+マドリン・ギンズ

世界になにも配置があたえられなければ、世界は形成されない。

配置されつつある当のものはなにか。これについてはだれも答えようがない。配置されつつあるものは、ランディング(降り立つこと)のプロセスのなかにある。配置があたえられるさいには、サイト(場所)を認識するものがふくまれている。場所の認識は、場所に降り立つある様式もしくは方法をつうじて、場所を迎え入れることである。そこに配置を獲得したものがある。それが世界である。制御しうる配置もあれば、ほとんど決定されずに生じる配置もある。ものごとがどのように配置されるのかについての体系的近似は、可能であるにちがいない。

身体は、場所をあたえられる。定点を指定し、選択し、決定し、規定し、考慮を開始するものは、あらゆる場所を組織化(共組織 化)すると言ってよい。

有機体ー人間ー環境は、場所からなり、それじたい場所となるであろう。有機体ー人間、つまり場所をあたえられた身体は、多くの場所からなる一つの場所として生きる。たとえば、あるものの腕や足を、単一の場所(身体)の部分だと 考えてみよう。あるいは腕や足に二つの場所(上付属器官領域と下付属器官領域)を見いだすこともできるし、さらに四つの付属器官(二つの上付属器官領域と二つの下付属器官領域)を、そして二四の付属器官を、さらにはそれ以上の場所(二つの腕は総数10本の指をもち、二つの足は10の爪先をもつ)を見いだすこともできるだろう。

出典:『建築する身体』荒川修作+マドリン・ギンズ/河本英夫 訳 (2004年、春秋社)

-

1/1